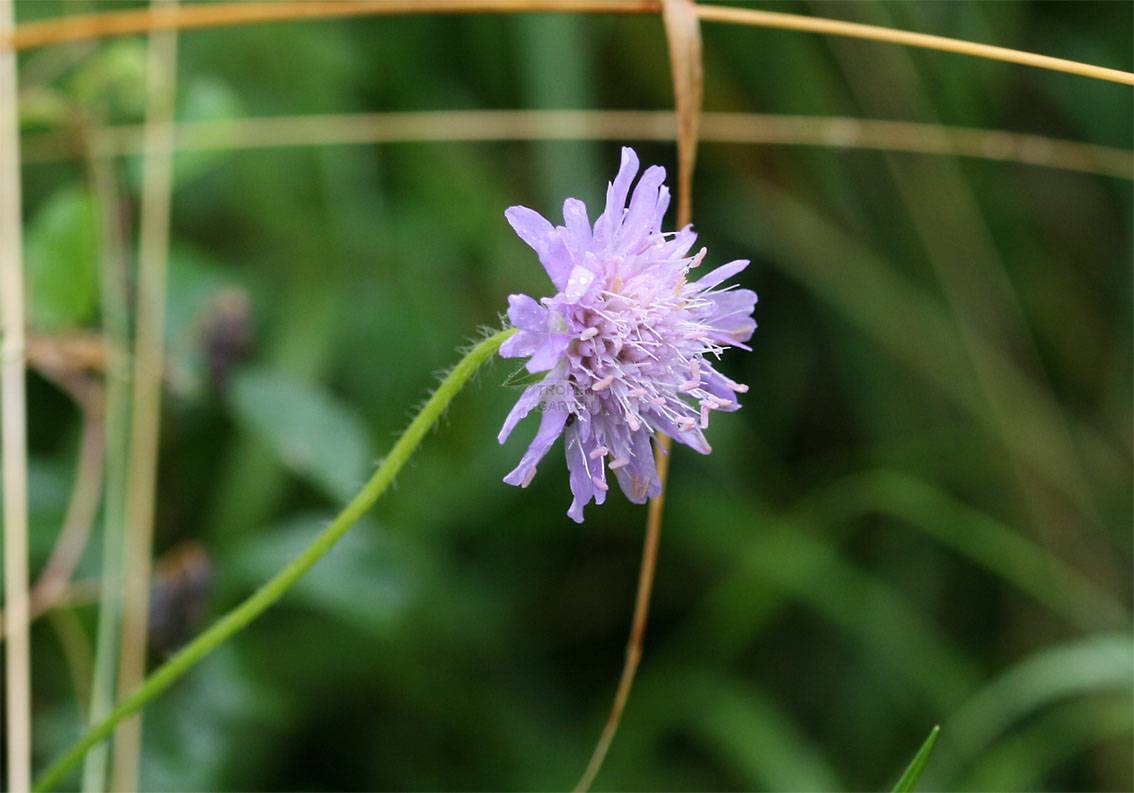

Knautia arvensis (L.) Coult.

Wiesen-Witwenblume, Acker-Witwenblume, Acker-Knautie, Dipsacaceae - Kardengewächse

Sommerblüher, VII–VIII, 30–80 cm hoch, halbimmergrün, mehrjährig

Die Wiesen-Witwenblume ist in Mitteleuropa gemein und tritt lediglich im Nordwesten verbreitet bis zerstreut auf. Ihr Verbreitungsgebiet ist europäisch bis westsibirisch. Die Pflanzen siedeln auf Wiesen, Halbtrockenrasen, Ackerbrachen, an Wald- und Wegesrändern, gerne auf kalk- oder basenreichen Böden. Es wird eine Pfahlwurzel gebildet, um deren Wurzelhals Erneuerungsknospen gebildet werden (Pleiokormstaude). Gelegentlich bilden die Pflanzen auch Wurzelsprosse. Die Wiesen-Witwenblume wächst aufrecht bis niederliegend mit einem behaarten Stängel, der am Grund oft purpurfarben gefleckt ist. Die Stängelblätter sind gegenständig, meist geteilt, länglich lanzettlich, graugrün, matt und es finden sich keine Nebenblätter. In milden Wintern kann die Grundrosette überdauern. Die Blütenstände sind kopfig und tragen bis 50 rot- oder blauviolette, 4-spaltige Blüten (Scabiosa 5-spaltig). Die Randblüten sind strahlig vergrößert. Am abgeflachten Blütenboden finden sich keine Spreublätter. Die Samen tragen "Fallschirme" (= Pappus), werden aber meist durch Ameisen verbreitet.

Es sind mehrere infraspezifische Taxa etabliert worden, die nicht einheitlich akzeptiert werden und überwiegend lokale Ökotypen beschreiben.

Der Gattungsname Knautia L. wurde zu Ehren der beiden deutschen Botaniker Christoph Knaut (1638–1694) und seinem Bruder Christian Knaut (1654–1714) etabliert. Das Epitheton arvensis stammt von lat. "arva" (= Ackerland), nach einem typischen Standort der Art.

Die Wiesen-Witwenblume ist eine prächtige Blütenstaude mit großen, farbenfrohen Blüten im Sommer. Im Exotengarten ist ein sonniger Platz ideal. An den Boden bestehen kaum Ansprüche, lediglich locker und nicht zu trocken sollte er sein. Kombinationen mit immergrünen Exoten oder das mediterrane Beet sind dekorative Plätze im Garten, wo die Pflanzen sommers ihre volle Pracht entfalten können. Es gibt zahlreiche Sorten mit unterschiedlichen Blühzeitpunkten und Kronfarben.

Referenzen

Genaust, H. 2012: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. – Nikol-Verlag, Hamburg, 701 S.

Haeupler, H. & Muer, T. 2007: Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – Ulmer-Verlag, Stuttgart, 789 S.

Jäger, E. J. 2011: Rothmaler, Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 930 S.

Zitiervorschlag: Lorek, M. 2022: Knautia arvensis. – http://www.tropengarten.de/Pflanzen/knautia-arvensis.html am Tg.Mo.Jahr.